CULTURE ET (AGRI)CULTURE

L’accessibilité à la culture en milieu agricole

Cahier 1, « diagnostic »

Ce premier article constitue une évaluation critique de la question de l'accessibilité culturelle en milieu agricole. Mon diagnostic initial vise à établir les concepts clés et à identifier et analyser les points de friction potentiels. À partir de mes recherches, des questions et des hypothèses émergeront pour alimenter le deuxième article dans lequel je développerai mes interrogations.

Note :

Les données sur le lien direct design-agriculteurs sont très limitées, les enquêtes dans ce domaine se concentrent généralement sur des échantillons plus vastes de la population et abordent des questions plus générales. En ce qui concerne le design, les approches actuelles se concentrent davantage sur la médiation que sur la création de dispositifs spécifiquement destinés aux agriculteurs.

Note :

Les données sur le lien direct design-agriculteurs sont très limitées, les enquêtes dans ce domaine se concentrent généralement sur des échantillons plus vastes de la population et abordent des questions plus générales. En ce qui concerne le design, les approches actuelles se concentrent davantage sur la médiation que sur la création de dispositifs spécifiquement destinés aux agriculteurs.

I - Contexte et définition

1) Les agriculteurs aujourd’hui

J’entretiens une relation étroite avec ce milieu puisque je partage des origines rurales et agricoles, ce qui a facilité l’entrée sur le terrain et la compréhension du vécu des enquêtés pour être au plus près de leur réalité.

Avant tout, je tiens à mentionner que je privilégierai le terme "agriculteur" au lieu de "paysan" pour désigner ceux vivant en zone rurale et travaillant la terre, étant donné que "paysan" peut avoir une connotation négative et se référer davantage aux agriculteurs d'avant-guerre (1945). Je vais utiliser le masculin générique avec "agriculteurs," englobant naturellement les agricultrices ; sauf en cas de distinction basée sur le genre.

Dans ce vaste sujet qu’est la place de la culture en milieu rural, je m’intéresse spécifiquement à l’accès à la culture dans le milieu agricole, la population rurale étant trop diverse dans ses besoins et ses intérêts culturels. De plus, aujourd’hui, la part d’agriculteurs dans le territoire rural ne représente plus qu’une petite partie de la population. En revanche, la perception d’une population rurale majoritairement paysanne ne correspond plus du tout aux réalités. Sur les 4,6 millions d’emplois recensés en 2006 dans les territoires ruraux, moins de 11 % sont des emplois agricoles (3% en moyenne nationale).1

Une étude de L’Insee2 montre qu’il y a quatre fois moins d'agriculteurs exploitants aujourd'hui en France qu'il y a quarante ans3. En France, la population active agricole, familiale et salariée, atteignait 6,2 millions de personnes en 1955, soit 31% de l'emploi total en France. En 1990, les agriculteurs représentaient encore 5,2% des actifs. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 400.000 personnes. Ce qui représente désormais 1,5% seulement de l'emploi total en France. La principale explication à cette diminution est le gain important de productivité des exploitations année après année. Malgré cette baisse des effectifs, la France reste la première agriculture européenne avec 18% de la production totale en Europe en 2018 devant l'Italie et l’Espagne.

Malgré une tendance au vieillissement de la population agricole, de jeunes agriculteurs émergent et renouvellent le secteur. Le secteur agricole français est composé à la fois d'agriculteurs et d'agricultrices, avec une augmentation des femmes à la tête d’exploitations par rapport à la fin du XXe mais une légère diminution depuis quelques années. En 2020, 29,5% des exploitations et des entreprises agricoles étaient exploitées ou co-exploitées par au moins une femme4. Les agriculteurs français tirent parti des innovations technologiques pour améliorer l'efficacité et la durabilité de leurs exploitations, tout en faisant face à des défis telles que la variation des prix ou encore les réglementations environnementales. Chaque agriculteur ou agricultrice a ses propres expériences et réalités, souvent façonnées par leur région, leur spécialisation et leur contexte personnel.

2) Un milieu agricole diversifié

Le secteur agricole en France est extrêmement diversifié, caractérisé par une variété d'exploitations allant des petites fermes familiales aux grandes exploitations commerciales. Ces exploitations varient considérablement en taille et en nature en fonction de la région et du type de production (élevage, culture céréalière ou maraîchère…).

Sur la base des coefficients de PBS5, les exploitations sont réparties en trois classes de tailles : ainsi, sont considérées6 : « micro », les exploitations dont la PBS est inférieure à 25 000 euros ; « petite », celles dont la PBS est comprise entre 25 000 et 100 000 euros ; « moyenne » celles avec une PBS comprise entre 100 000 et 250 000 euros ; « grande » celles de plus de 250 000 euros de PBS.

Pour encore mieux définir ma cible, je m’adresserai plus particulièrement aux micros, petites et moyennes exploitations. Les plus grandes, voire très grandes (plus de 200 hectares et/ou avec plusieurs salariés et avec un PBS proche d’un million d’euros font partie d’un modèle différent.)

3) La Bourgogne Franche - Comté, un territoire contrasté

Pour me baser sur des situations concrètes, je m’appuierai sur un territoire : la Bourgogne Franche-Comté. D’une part, parce que j’ai des interlocuteurs dans la région j’ai donc une plus grande facilité pour mes recherches mais aussi parce que le territoire comprend une grande diversité de productions à fort ancrage agricole.

Le territoire de la BFC7 occupe 8,5 % du territoire métropolitain, et plus de la moitié de la surface de la région est une SAU (surface agricole utile). L’agriculture tient une place importante dans l’économie régionale puisqu’elle participe à hauteur de 4,1% de la valeur ajoutée de la région contre 2,6 en moyenne France Métropolitaine hors Île de France. Les quatre principales productions en BFC sont les céréales et oléoprotéagineux8, les vins d’appellation, les bovins, le lait et les produits laitiers. Les enjeux, les modes de vie et les revenus étant plutôt différents entre les agriculteurs (éleveurs et cultivateurs) et les viticulteurs, je n'inclurais pas ces derniers dans mes recherches.

1. Van Puymbroeck C. (pôle Synthèses locales). ; Reynard R. (direction régionale de Rhône-Alpes) ; Insee. Répartition géographique des emplois. Insee Première.(2010)

2. Institut National de la Statistique et des Études Économiques

3. Chardon O. ; Jauneau Y. ; Vidalenc J. (division Emploi, Insee). Les agriculteurs : de moins en moins nombreux et de plus en plus d’hommes. Insee Focus. (2020)

4. MSA. Population féminine en agriculture en 2020 : L’emploi féminin en agriculture : Incontournable, il est pourtant méconnu. Info stat. (2022, 8 mars)

5. Production Brute Standard : Les surfaces agricoles et les cheptels déclarés au recensement agricole sont valorisés selon des coefficients permettant le calcul de leur Production Brute Standard (PBS). Cette PBS est une production potentielle de chacune des exploitations, calculée selon les prix et rendements d’une année donnée. Les coefficients de PBS représentent la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête d’animal présent hors toute aide. Ils sont exprimés en euros.

6. Ministère de l’Agriculture. Production brute standard (PBS). Agreste.(2023)

7. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Région Bourgogne Franche-Comté, Chambre d’agriculture, & Cerfrance. Observatoire prospectif de l’Agriculture - Bourgogne-Franche-Comté.(2023)

8. Dont les graines, les fruits sont riches en huile (lipides) et en protéines. (Les oléagineux sont des végétaux cultivés spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits riches en matière grasse. En France, on cultive essentiellement le colza et le tournesol. Quant aux protéagineux, comme les pois et le soja, ils sont cultivés pour leur apport en protéines.

II - Des cultures...

1) La culture, défnition générale

La culture selon la manière dont elle est abordée que ce soit d’un point de vue sociologique, philosophique ou historique peut recouvrir un ensemble de définitions, encore aujourd’hui largement débattues.

D’après la définition de l’Unesco9 : « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.»

Aujourd’hui, aucune définition universelle ne peut convenir totalement puisqu’elle serait à la fois réductrice sur certains points et trop vaste sur d’autres. Je prendrai donc une définition large du mot culture, en partant du général pour ensuite se baser sur les spécificités du milieu étudié.

2) Une culture agripaysanne

Pour cette partie, je me baserai principalement sur la thèse d’Ingrid Ligneres « Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole contemporain »10. Le texte explore les valeurs des agriculteurs, montrant comment des valeurs traditionnelles coexistent avec des nouvelles. L’autrice identifie un référent culturel commun, appelé "agripaysan," résultant de cette fusion.

Ingrid Ligneres met en évidence cinq valeurs : le travail de la terre, la nature, la famille restreinte, la transmission-donation et la réaction-adaptative. Elles s'entrelacent dans la vie professionnelle et personnelle des agriculteurs, soulignant la fusion des deux dimensions. Le travail est au cœur de leur identité, et toutes les autres valeurs du référent culturel "agripaysan" en découlent. Le travail se fait en famille, et repose sur le respect de la terre et de la nature. Les terres sont généralement transmises de génération en génération, symbolisant un lien familial fort. Pour exercer ce métier, l'héritage d'une exploitation et de terres est souvent nécessaire. De plus, pour maintenir cette profession, les agriculteurs doivent faire preuve de réactivité et d'adaptation, rester informés et remettre en question leurs pratiques.

L'autrice note que la culture dans le monde agricole a été peu étudiée par les chercheurs. Elle établit des parallèles avec la culture ouvrière, soulignant des similitudes tout en notant des différences. Comme les ouvriers, il y a une forte reproduction sociale ; les enquêtés exerçant généralement le même métier que leurs parents ou grands-parents. Cependant, dans la culture ouvrière, la transmission des métiers peut être moins fréquente. En ce qui concerne les loisirs, les agriculteurs valorisent ce qui a une utilité concrète et ont une préférence pour les activités de plein air, en lien avec leur mode de vie rural. Parmi les interrogés, certains agriculteurs profitent de leurs vacances pour visiter d’autres exploitations.

Le sociologue français Émile Durkheim, a étudié les valeurs de solidarité agricole en développant la théorie de la « solidarité mécanique »11. Dans les sociétés agraires traditionnelles, la solidarité était basée sur la similitude et la proximité des individus. Les membres partageaient des valeurs, des croyances et des modes de vie similaires en raison de leur interdépendance dans le travail agricole, comme la plantation, la récolte et l'élevage. En revanche, la solidarité organique est plus fréquente dans les sociétés modernes et industrielles. Elle se fonde sur la division du travail et la spécialisation des individus. Dans ces sociétés, les individus sont interdépendants et jouent des rôles complémentaires. Pour illustrer cette solidarité mécanique, aujourd’hui, les agriculteurs interrogés, certains s’entraident lors des moissons, de l’ensilage, du transfert d’animaux, d’autres partagent du matériel en CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole), des coopératives existent également et ils se regroupent pour discuter de sujets communs.

J’ajouterai également que les valeurs agricoles sont souvent régies par le cycle des saisons, ce qui crée un rythme particulier et propre aux métiers de la terre renforçant cette unité.

9. Unesco. Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Mexico City. (1982)

10. Ingrid Ligneres. Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole contemporain : une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon. Université de Perpignan. (2015).

11. Durkheim. De la division du travail social.(1893)

III - Un manque d’accès à la culture ?

1) Hypothèses et causes principales

La question ne réside pas uniquement dans le degré de culture des agriculteurs en comparaison avec le reste de la population mais aussi dans leur réelle accessibilité à la culture.

L’accessibilité à la culture peut se révéler plus complexe pour les agriculteurs en raison de plusieurs facteurs spécifiques à leur mode de vie et à leur environnement. Tout d'abord, les horaires de travail irréguliers exigeants (tôt le matin, le soir ou parfois même de nuit), en particulier lors des périodes de plantation, de récolte et de soin des animaux, peuvent rendre difficile leur participation à des événements culturels. D’après un sondage réalisé par mes soins sur un échantillon de 15 agriculteurs et agricultrices âgés de 19 à 57 ans, le temps de travail moyen hebdomadaire est de 60 h12. Presque tous ont une période libre le dimanche et partent en vacances une à deux semaines par an.

La situation géographique est un obstacle fréquemment rencontré car de nombreux agriculteurs vivent dans des zones rurales, éloignées des centres culturels, des théâtres, des musées et des galeries… Ajouté à cela, l’accès limité à Internet dans certaines régions rurales entrave également leur possibilité de participer à la culture, notamment en accédant à des ressources en ligne.

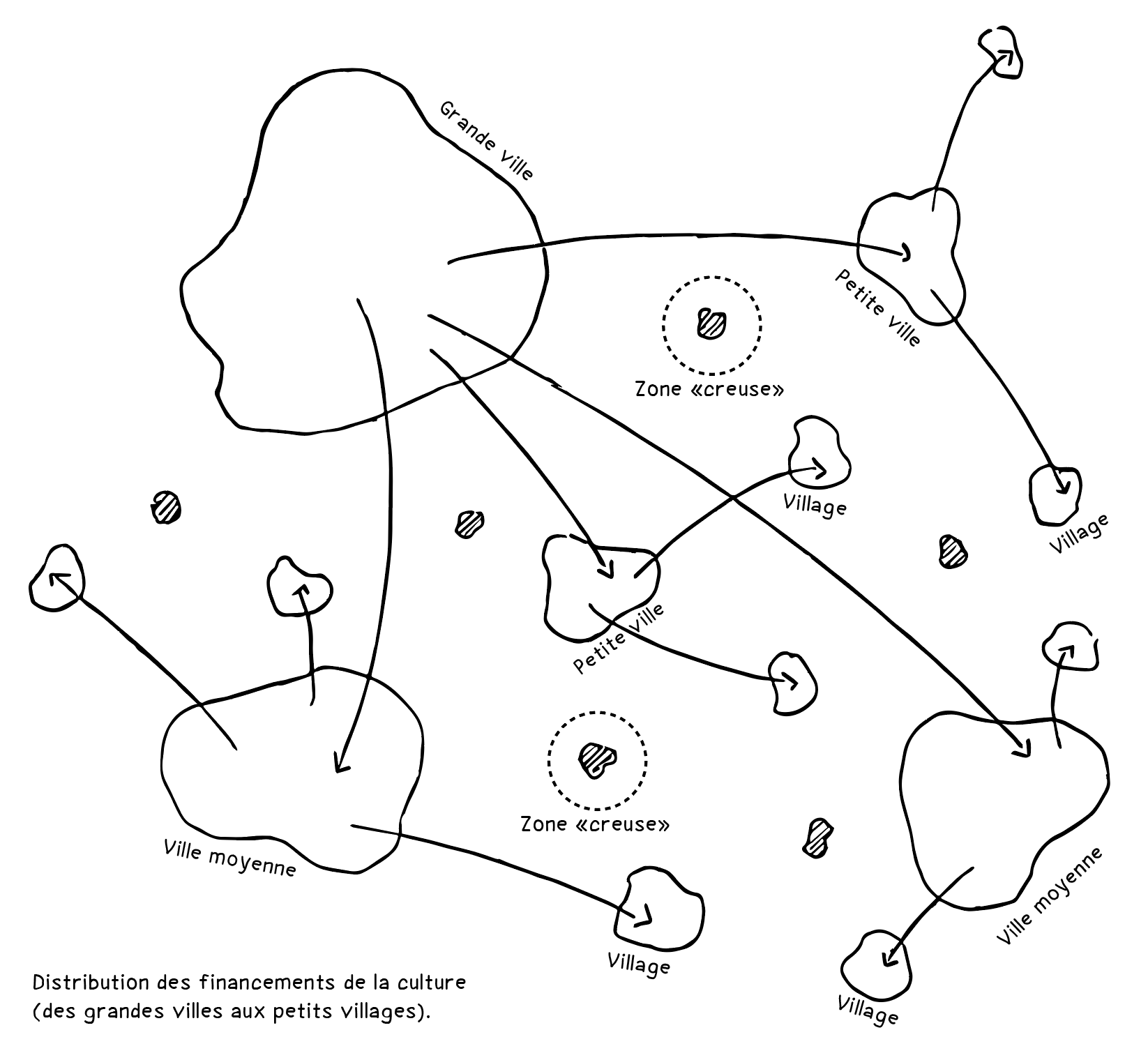

Dans certaines communautés rurales, la culture est souvent centrée sur les traditions agricoles, limitant ainsi l'accès à d'autres formes culturelles. De plus, le financement de la culture en France repose en grande partie sur les villes ce qui désavantage les zones rurales. Selon l’Insee13, en 2020, 63 % des équipements culturels dédiés aux arts du spectacle (théâtre, danse, cirque, musique) sont implantés dans des communes densément peuplées tandis que seulement 4% sont dans les communes peu denses et 0% dans les communes très peu denses.

Sur le plan financier, les agriculteurs peuvent rencontrer des difficultés économiques en raison de revenus variables, ce qui limite leur capacité à participer à des activités culturelles.

2) Exemple d’initiative locale, avantages et limites

Prenons un exemple concret d’initiative culturelle destinée à une population rurale et plus particulièrement aux agriculteurs. Nous verrons les aspects positifs pour ensuite décrire les limites. Pour comprendre cette initiative, voici le contexte :

Une des originalités du milieu rural, en termes de politique culturelle, est l’implication du Ministère de l’Agriculture. Ce dernier a longtemps été le seul à véritablement prendre en charge la question de la culture en milieu rural.

En 1984, une convention14 est signée entre les Ministères de la Culture et de l’Agriculture. Elle est plusieurs fois renouvelée. L’un de ses objectifs est de favoriser la création, la diffusion, la pratique culturelle en milieu rural, notamment à travers un programme d'éducation artistique et culturelle mis en œuvre dans les établissements d'enseignement agricole. Ils disposent d’enseignants d’Éducation Socioculturelle (ESC)15 et ont, depuis 1984, une vocation d’animation rurale. Les objectifs sont nombreux : permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances, de rencontrer des artistes et des œuvres et de développer des pratiques artistiques en partenariat avec des professionnels de la culture.

Le lycée agricole Gilbert Martin du Neubourg, dans l'Eure16, propose des cours d'ESC et depuis plusieurs années, un projet artistique et culturel. Des expositions d'art contemporain sont organisées en collaboration avec des artistes en résidence, les élèves, et des partenaires tels que le FRAC17, l'artothèque de Caen et le CAUE18 de Caen.

Cette initiative illustre l'engagement des lycées agricoles dans le développement culturel des zones rurales, stimulant la créativité des jeunes et dynamisant les territoires. Cependant il existe toujours des défis à relever. Ces laboratoires pédagogiques des lycées agricoles ne sont pas toujours transférables vers d’autres établissements, par exemple par manque de financement. De plus, pour ouvrir les agriculteurs à d'autres cultures, il est essentiel de les informer de ces initiatives, notamment s'ils n'ont pas de lien direct avec les lycées, et de garantir que les lieux d'exposition soient relativement proches de leurs résidences. Les lycées agricoles se trouvent aussi souvent dans les grandes villes ou en périphérie. Ils sont rarement en milieu rural intermédiaire ou éloigné. Par exemple, le lycée agricole le plus proche de l’exploitation de mon père est à 32km, et il n’est pas le plus éloigné19 de Dijon parmi les interrogés.

Pour ce qui est des élèves eux-mêmes, une question émerge lorsque les jeunes achèvent leur cursus scolaire : continuent-ils à pratiquer la culture de leur propre initiative, ou l'abandonnent-ils ? De plus, les agriculteurs établis depuis longtemps, sans études agricoles, peuvent rencontrer des obstacles à l'accès à la culture malgré les efforts déployés.

3) Une vision particulière du temps libre

Malgré certaines initiatives, le manque de temps libre reste une barrière à prendre en compte dans l’étude du monde agricole.

Par exemple, le MuMo20 (Musée Mobile) a été fondé par Ingrid Brochard pour rendre l’art contemporain accessible à ceux qui en sont éloignés, en partageant une expérience artistique et esthétique sur les territoires. Ce dispositif a permis d’accueillir 150 000 visiteurs depuis sa création. Or, les agriculteurs ne se sentent pas forcément concernés. Ces lieux s’adressent essentiellement aux enfants (visites organisées avec les écoles). De plus, les horaires d’ouverture sont également limités, et le MUMO ne reste que quelques jours par villes/villages. Les agriculteurs, souvent occupés jusqu'à tard le soir, ne peuvent pas participer aux activités proposées en journée. Cette initiative souligne que bien que la barrière géographique soit réduite, d'autres contraintes persistent.

Au-delà des obstacles pratiques comme le temps de travail et l'éloignement géographique, la notion de "temps libre" est un aspect unique de la vie agricole. Elle est une notion qui mérite d'être discuté, avant même d'aborder les pratiques culturelles que le temps libre pourrait permettre.

Grâce au travail d’Hélène Chauveau dans « Culture et loisirs dans l’agriculture familiale »21, nous pouvons observer au moins trois éléments subordonnant le temps libre de l’agriculteur liés à la pression de la communauté ; cette pression étant elle-même un trait des sociétés paysannes et de l’agriculture familiale. Dans les situations observées, l’agriculteur doit tout d’abord ne pas être sans cesse occupé par des tâches de travail (agricoles, domestiques ou scolaires). Il doit ensuite, pouvoir utiliser son temps libre comme bon lui semble, sans contraindre sa famille ou la communauté, ce qui s’avère problématique, surtout pour les agricultrices. Enfin, s’il en a, et qu’il en dispose librement, l'agriculteur devrait pouvoir faire ce qu’il souhaite pendant ce temps libre. C’est-à-dire avoir accès aux outils intellectuels, pratiques, sociaux, économiques, d’infrastructures, d’appui de ses pratiques, pouvant mener aux « 3 D » du loisir (détente, développement, découverte), selon le sociologue Dumazedier22 qui a développé la notion de "civilisation du loisir ». Il a proposé l'idée d'une société dans laquelle le temps libre, ou le "loisir", occupe une place de plus en plus importante dans la vie des individus. Dans cette société, le loisir est considéré comme une composante essentielle de la vie quotidienne. Or, cette logique est à nuancer pour les agriculteurs ; le travail reste aujourd’hui une valeur centrale de la morale agricole, faisant souvent passer les loisirs au second plan.

12. Les réponses allaient de 45h à 75h par semaine en fonction du statut de la personne (salarié.e ou chef.fe d’exploitation) et en fonction également du type de production (uniquement céréalier et/ou élevage, méthanisation…).

13. Ministère de la Culture, Insee. Répartition des équipements culturels selon la densité de population des communes en 2020. Accès à la culture - La France et ses territoires.(2018)

14. Lang, J., Rocard, M., & Souchon, R. Direction du développement culturel. Convention du 25 juillet 1984. (1984)

15. Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministère de la Culture. « Pratiques sociales et culturelles des jeunes de l’enseignement agricole ». Champs Culturels (Numéro 30). (2020)

16. Courrier de l'Eure. Neubourg, le lycée agricole présente sa nouvelle exposition « Enchantements ». Le Courrier de l’Eure. (2023)

17. Fond régional d’art contemporain

18. Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d'Environnement

19. Eduter. Cartes nationales des établissements publics d’enseignement agricole. (2019)

20. Après une première version aménagée par l'architecte Adam Kalkin dans un conteneur en 2011, un nouveau musée itinérant a vu le jour avec la designer Matali Crasset en 2017, pour diffuser les oeuvres des collections du Cnap et des Frac. Un troisième camion MuMo x Centre Pompidou réalisé avec Art Explora sillonne depuis juin 2022 les routes de France pour faire circuler exclusivement la collection du Centre.

21. Chauveau, H. Culture et loisirs dans l’agriculture familiale : pratiques de jeunes ruraux sud-brésiliens. Dans Mondes en développement (N°. 182, p. 69‑86). Ed. De Boeck Supérieur. (2018)

22. Dumazedier, J. Vers une civilisation du loisir ? Éditions du seuil. (1962)

Conclusion

Certains agriculteurs peuvent être réticents à s'engager dans des activités culturelles en raison de leur rythme de vie chargé, de leur éloignement géographique et du sentiment que cela pourrait être une distraction inutile. Ils peuvent aussi percevoir la culture comme éloignée de leurs préoccupations quotidiennes et manquer d'intérêt pour des domaines comme l'art, la musique ou la littérature. Mais n’y aurait-il pas d’autres barrières ?

Dans le contexte de l'accès à la culture en milieu agricole, il semblerai qu'une dynamique de domination sociale, autrement dit, d’une hiérarchie des cultures, se dessine. Les élites, généralement associées aux classes sociales aisées, semblent exercer une influence prépondérante sur le monde rural, en particulier sur les agriculteurs. Cette influence se traduit par des disparités marquées en matière d'accessibilité à la culture.

Cependant, il est essentiel de revenir aux fondamentaux : comment peut-on définir la culture et, s’il y a un manque de la part des agriculteurs, sur quoi repose t-il ? Nous avons déjà évoqué l'existence d'une culture propre au monde agricole, mais est-ce que cette culture ne serait pas trop isolée ? Il semble y avoir une certaine réticence envers une ouverture culturelle de la part des agriculteurs. Il est important de se demander si cette forme de réticence à la culture considérée comme "supérieure" ne serait pas en réalité une forme de résistance à la tentative de domination culturelle de ces élites. Le second article « problématique » reposera sur une question centrale qui découle de ces différentes interrogations.

Sources

- Anselme, L., Arlet, S., & Bénichou, G. Cultures et ruralités : Le laboratoire des possibles. L’attribut. (2019)

- Balouzat B. , Bertrand P. Du rural éloigné au rural proche des villes : cinq types de ruralité - Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes.(2019)

- Chardon O. ; Jauneau Y. ; Vidalenc J. (division Emploi, Insee). Les agriculteurs : de moins en moins nombreux et de plus en plus d’hommes. Insee Focus. (2020)

- Chauveau, H. Culture et loisirs dans l’agriculture familiale : pratiques de jeunes ruraux sud-brésiliens. Dans Mondes en développement (N°. 182, p. 69‑86). Ed. De Boeck Supérieur. (2018)

- Courrier de l'Eure. Neubourg, le lycée agricole présente sa nouvelle exposition « Enchantements ». Le Courrier de l’Eure. (2023).

- D’Alessandro, C. (Cnis) ; Levy D. (Insee) ; Regnier T. (ENS). Une nouvelle définition du rural pour mieux rendre compte des réalités des territoires et de leurs transformations. La France et ses territoires. Insee. (2021)

- Delfosse, C. Patrimoine-culture en milieu rural : désert culturel ou foisonnement ? POUR. (Vol. 226). Grep. (2015)

- Dumazedier, J. Vers une civilisation du loisir ? Éditions du seuil. (1962)

- Durkheim. De la division du travail social. (1893)

- Eduter. (Cartes nationales des établissements publics d’enseignement agricole. (2019)

- Fontana, D. Paysan, agriculteur, exploitant : quelle différence ? Trattino. (2023)

- Guillotin, N. À Niort, des agriculteurs dans la peau de commissaires d’exposition. ici, par France Bleu et France 3. (2022)

- Guy, J. Les représentations de la culture dans la population française. Culture études, 1(1), 1. (2016).

- Hajdukowicz T. Représentations culturelles de l’agriculture à travers l’Histoire : de la condescendance à la reconnaissance. Millénaire 3. (2021)

- Ingrid Ligneres. Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole contemporain : une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon. Université de Perpignan. (2015)

- Lang, J., Rocard, M., & Souchon, R. Direction du développement culturel. Convention du 25 juillet 1984. (1984)

- Leterrier J.M. Culture et divertissement. Cause commune. (2018)

- Ministère de la Culture, Insee. Répartition des équipements culturels selon la densité de population des communes en 2020. Accès à la culture - La France et ses territoires. (2018)

- Ministère de l’Agriculture. Production brute standard (PBS). Agreste. (2023)

- Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation & Ministère de la Culture. « Pratiques sociales et culturelles des jeunes de l’enseignement agricole ». Dans Champs Culturels (Numéro 30). (2020)

- Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Région Bourgogne Franche-Comté, Chambre d’agriculture, & Cerfrance. Observatoire prospectif de l’Agriculture - Bourgogne-Franche-Comté. (2023)

- Morin, B. Qui habite en milieu rural ? Informations sociales.

- MSA. Population féminine en agriculture en 2020 : L’emploi féminin en agriculture : Incontournable, il est pourtant méconnu. Info stat.(2022, 8 mars)

- Play RTS. La vérité sur les Agriculteur.ice.s en 9 clichés. [Vidéo]. (2023)

- Pouts, J.-L., & Tobelem, J.-M. À travers les campagnes productrices de culture. Culture et développement rural. (2020)

- Ruby C. Des hiérarchies des pratiques culturelles. Nonfiction.

- Unesco. Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Mexico City. (1982)

- Van Der Ploeg, J. D. The new peasantries : Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization. Earthscan. (2012).