CULTURE ET (AGRI)CULTURE

L’accessibilité à la culture en milieu agricole

Cahier 2 « problématique »

Le premier article visait à établir un diagnostic critique de la situation en matière d’accessibilité culturelle en milieu agricole. Les facteurs principaux dits « pratiques » ont été identifiés : on compte les horaires de travail irréguliers, la situation géographique éloignée, l'accès limité à Internet, l'ancrage culturel sur les traditions agricoles, les défis financiers, une vision particulière du temps libre…

Je me suis donc posée les questions suivantes : "Existe-t-il véritablement un manque d'accès à la culture pour les agriculteurs en milieu rural, et dans quelle mesure cette situation peut-elle influencer leur relation à celle-ci ? Dans cette perspective, se pose la question de savoir s'il est possible de prétendre à l'ouverture des agriculteurs à la culture, sous-entendant ainsi une possible privation de la « vraie » culture. Comment peut-on comprendre cette idée dans un contexte où la culture liée à l'agriculture, serait considérée comme légitime et comparable à celle favorisée par la culture dominante ?

Je me suis donc posée les questions suivantes : "Existe-t-il véritablement un manque d'accès à la culture pour les agriculteurs en milieu rural, et dans quelle mesure cette situation peut-elle influencer leur relation à celle-ci ? Dans cette perspective, se pose la question de savoir s'il est possible de prétendre à l'ouverture des agriculteurs à la culture, sous-entendant ainsi une possible privation de la « vraie » culture. Comment peut-on comprendre cette idée dans un contexte où la culture liée à l'agriculture, serait considérée comme légitime et comparable à celle favorisée par la culture dominante ?

I - Une confrontation des cultures ?

1) La culture agricole, racines et richesses

Nommée ainsi dans le premier article d’après le travail d’Ingrid Lignere1, la culture « agripaysanne » tissée dans le quotidien des agriculteurs en milieu rural, représente bien plus qu'un simple ensemble de pratiques agraires. Elle émane d'une connexion profonde avec la terre, d'une symbiose avec les cycles naturels et d'une transmission générationnelle de savoirs ancrés dans la tradition. Au cœur de cette culture, le lien étroit avec le vivant, la terre et les saisons qui façonnent le rythme de vie des communautés agricoles.

La dimension culturelle de la vie agricole se manifeste à travers une multiplicité de facettes. Les festivités marquant les récoltes, par exemple, ce ne sont pas simplement des célébrations saisonnières, mais des moments où la communauté s'unit pour honorer le fruit du labeur collectif. Ces rituels, dans le calendrier annuel, rythment la vie des agriculteurs. Par ailleurs, la transmission des savoirs occupe une place prépondérante dans la culture agricole. De génération en génération, les techniques, et les observations liées à la terre, à la météo et aux animaux sont transmises (de manière générale) au sein d’une même famille. Cette pérennité du savoir-faire ne se limite pas à une simple transmission utilitaire ; elle revêt une dimension culturelle, forgeant une identité propre à chaque communauté agraire. L'artisanat, sous diverses formes, est également un élément significatif de la culture agricole. Que ce soit dans la fabrication d'outils traditionnels ou d'autres formes d'artisanat spécifiques à l'activité agricole, ces créations matérielles témoignent d'une créativité enracinée dans la nécessité et la fonctionnalité.

Ainsi, la culture agricole se déploie comme un écosystème riche, nourrie par des siècles de pratique et d'adaptation. Elle ne se mesure pas seulement à travers des réalisations matérielles, mais aussi à travers des valeurs partagées, des traditions célébrées et un respect profond pour la nature qui constitue le quotidien des agriculteurs.

2) Une hiérarchie des classes sociales vers une hiérarchie des cultures…

On ne peut pas parler de culture sans mentionner une forme de hiérarchie qui semble se former. Cela soulève des questions sur l'équité et les inégalités culturelles qui peuvent influencer la vie des agriculteurs, en particulier en ce qui concerne leur accès à la culture.

La théorie de la hiérarchie des cultures de Pierre Bourdieu sociologue français, est détaillée dans son livre La Distinction parue en 19792. Sa réflexion repose sur le concept de "capital culturel ». Bourdieu a introduit ce concept pour décrire l'ensemble des connaissances, des compétences, des goûts et des pratiques culturelles d'un individu. Ce capital culturel est acquis tout au long de la vie, principalement à travers l'éducation, la socialisation et l'environnement culturel. Il peut être divisé en deux formes. D’une part, le capital culturel objectivé : il s'agit des objets culturels tangibles tels que les livres, les œuvres d'art, les instruments de musique, etc., qui sont détenus par un individu ou sa famille. D’autre part, le capital culturel incorporé englobe les compétences, les connaissances et les habitudes culturelles que l'individu a intériorisées au fil du temps. Cela inclus la maîtrise de la langue, la compréhension des codes culturels, et les compétences sociales liées à la culture.

Selon Bourdieu, la société est caractérisée par une hiérarchie culturelle. Les individus et les groupes sociaux détiennent des quantités variables de capital culturel, et cela influence leur position dans cette hiérarchie. Les individus qui possèdent plus de capital culturel sont généralement mieux positionnés socialement et ont un accès plus facile aux ressources et aux opportunités. Bourdieu a également introduit le concept d’ "habitus", qui représente les dispositions mentales et corporelles acquises par un individu en fonction de son environnement social et culturel. L'habitus influence les préférences, les goûts et les choix culturels d'une personne.

La théorie de Bourdieu suggère que la possession de capital culturel peut contribuer à la reproduction des inégalités sociales. Les individus qui viennent de milieux socialement favorisés ont tendance à avoir plus de capital culturel, ce qui les avantagent dans les domaines de l'éducation, de l’emploi et de la culture par exemple. En revanche, ceux qui ont moins de capital culturel peuvent être désavantagés et avoir du mal à progresser socialement. Bourdieu a également exploré la notion de "lutte symbolique" dans laquelle les individus et les groupes se battent pour définir et imposer leur propre culture comme légitime. Cette lutte peut jouer un rôle clé dans la hiérarchie des cultures, car elle détermine quelles normes culturelles sont considérées comme valables et dignes d’admiration.

Cette perspective suggère qu'il est impératif de revaloriser la culture des agriculteurs, soulignant qu'elle détient une valeur équivalente à celle de la culture bourgeoise. En effet, Bourdieu propose que la culture du vivant, inhérente à la vie agricole, mérite une place équitable dans la sphère culturelle. Pierre Bourdieu, dans sa position théorique, remet en question le primat de la culture bourgeoise sur d'autres formes culturelles, telle que la culture du monde agricole. Selon lui, il n'y a pas de supériorité intrinsèque de la culture bourgeoise. Sur ce point, je partage son avis. En revanche, point de vue que je ne partage pas complètement : il ne serait donc pas nécessaire de regretter le fait que les agriculteurs participent moins aux institutions culturelles conventionnelles telles que les musées, le théâtre ou le cinéma.

1. Ligneres. I. Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole contemporain : une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon. Université de Perpignan. (2015).

2. Bourdieu, Pierre (1979) La Distinction : critique sociale du jugement, Editions de Minuit

II - La réalité de la culture agricole

1) Une culture du passé mise en avant

Bourdieu soutient que les personnes issues de milieux sociaux populaires y compris les agriculteurs, peuvent avoir moins d'accès à ces formes de culture légitime en raison de leur capital culturel limité. Or, la réalité est plus nuancée.

Les agriculteurs détiennent un capital culturel varié, notamment des compétences pratiques liées à l'agriculture, des connaissances sur les pratiques agricoles, et des compétences en gestion de l'exploitation. Leur habitus, façonné par leur expérience en milieu rural, est souvent ancré dans la tradition agricole de leur région, influençant leurs préférences, leurs valeurs et leurs pratiques culturelles.

Il existe tout de même des musées sur l’agriculture, montrant que ce milieu est légitime à avoir son espace culturel. Par exemple la Maison de l'Agriculture et de l'Alimentation située à Saint-Germain-du-Bois, en Bresse bourguignonne3. Le musée décrit les usages, les animaux, les métiers associés au monde agricole, les engins de facture artisanale et industrielle, les céréales et toutes les étapes de leur transformation. Il montre également toute l'évolution de cette agriculture, particulièrement liée à la modernisation des moyens de traction. Ces musées, souvent sous la forme d’écomusée ont l’avantage de présenter la culture et le patrimoine liés à son territoire géographique et à son champ d’intervention (ici l’agriculture). En revanche, ces espaces culturels cultivent une forme de nostalgie. L’image de l’agriculture d’aujourd’hui est donc légèrement biaisée et peu mise en avant.

Pour les personnes extérieures à la profession agricole, la vision véhiculée par ces musées peut perpétuer des stéréotypes dépassés, créant une image figée de l'agriculture, déconnectée de sa réalité actuelle. Pour les agriculteurs, ces dispositifs culturels peuvent cultiver une forme de nostalgie, les éloignant parfois des préoccupations contemporaines et des évolutions nécessaires au sein de leur propre métier. Malgré l'existence de ces espaces culturels, il semble manquer une meilleure mise en valeur de la culture agricole. Ces initiatives, bien que précieuses pour préserver le patrimoine et les traditions, pourraient être complétées, améliorées par des dispositifs permettant de mettre en avant la réalité actuelle de l'agriculture, ses innovations, ses enjeux et son rôle vital dans nos sociétés actuelles.

Si je partage en partie la thèse de Bourdieu sur la hiérarchie des cultures, je pense qu'il pourrait être avantageux d'explorer des éléments empruntés à la culture classique. Cette démarche ne vise pas à diminuer la valeur de la culture agricole, mais plutôt à l'enrichir, à lui offrir de nouveaux moyens d'expression qui pourraient contribuer à la faire mieux comprendre et apprécier au-delà de ses frontières traditionnelles. Il apparaît donc nécessaire de refléter de manière plus équilibrée et dynamique la richesse et la diversité de la culture agricole d’aujourd’hui.

2) Des pratiques culturelles passives

La notion d’activité culturelle "passive" se réfère à une attitude ou une participation caractérisée par une réceptivité ou une acceptation sans implication ou action active. Cela implique souvent une absence d'initiative ou de mouvement volontaire.

La fréquentation du spectacle vivant, notamment du théâtre, des concerts et de l'opéra, est influencée par des facteurs culturels et sociaux. Le public de ces domaines artistiques est largement constitué de cadres et de diplômés de l'enseignement supérieur. D’après des études que l’on peut retrouver dans Sociologie des pratiques culturelles de Philippe Coulangeon4, les cadres supérieurs représentent environ 40 % du public de l'opéra et des concerts contre seulement 8% d’agriculteurs pour le théâtre et 2% pour les concerts de musique classique. De plus, il est important de noter que la population urbaine, en particulier les Parisiens, constitue une part significative de l'audience des arts vivants. Cela reflète la concentration géographique de l'offre culturelle, avec une prédominance dans les grandes agglomérations, notamment Paris.

Pour ce qui est de la lecture, en France, la majorité des agriculteurs ne lisent pas de livres (56%). En revanche, ils sont les plus fidèles lecteurs de quotidiens régionaux (70%). On note d’ailleurs que seulement 2% utilisent Internet pour lire la presse en ligne contre en moyenne 21% pour l’ensemble des interrogés5. Un écart se creuse à nouveau entre les agriculteurs et le reste des catégories socioprofessionnelles.

Les agriculteurs sont également ceux qui vont le moins au cinéma. D’après une étude du Ministère de la Culture et de la Communication (2008), 30% des agriculteurs sont allés au moins une fois au cinéma contre 70% des professions intermédiaires.

Lorsque l’on étudie les pratiques culturelles des français, on note qu’une pratique dominante sort du lot : la télévision. Dans le livre Sociologie des pratiques culturelles6, on peut comprendre que cette pratique est assez logique puisque c’est la plus accessible. En 2019, 93,4% des foyers français étaient équipés de téléviseurs7. La télévision est donc une pratique culturelle banalisée, mais elle est également largement dévalorisée, principalement par les classes supérieures. Dans ces milieux, les téléspectateurs peuvent percevoir leur habitude de regarder des programmes « populaires » ou « commerciaux » comme un vice dégradant, voire une addiction dont ils essaient de se défaire. Les agriculteurs, principalement spectateurs d'émissions de variétés et de jeux, restent en marge des programmes culturels plus conventionnels, soulignant une participation culturelle passive.

Bien que les agriculteurs maintiennent un lien étroit avec l'actualité, à travers la presse régionale et la télévision, cette participation demeure souvent passive et est influencée par des entités culturelles dominantes. Cette réalité souligne la nécessité de repenser les moyens d'engagement culturel des agriculteurs, afin de favoriser une participation plus active et une valorisation de leur propre culture au sein du panorama culturel plus large.

Ces recherches mettent en lumière une perspective particulière : il ne s'agit pas de promouvoir ou d'imposer le contenu spécifique de la culture élitiste, mais plutôt de tirer parti des moyens d'expression qui lui sont associés, ceux considérés comme classiques et plus conventionnels.

En d'autres termes, l'idée fondamentale n'est pas de forcer l'adoption du contenu culturel souvent associé à des élites, mais de reconnaître et d'intégrer les formes d'expression artistique, les méthodes de communication et les moyens conventionnels qui sont historiquement liés à cette culture élitiste. Ces moyens peuvent inclure des formes d'art traditionnelles, des pratiques artistiques établies, des langages formels, des structures narratives, ou d'autres éléments culturels qui ont une longue histoire d'utilisation dans les contextes considérés comme « élitistes ».

3. Maison de l'Agriculture et de l'Alimentation https://www.bresse-bourguignonne.com/maison-de-l-agriculture-et-de-l-alimentation.html

4. Coulangeon, P. (2016). Sociologie des pratiques culturelles (3e éd.). La Découverte.

5. Ministère de la Culture et de la Communication - DEPS. (2008). Les Pratiques culturelles des Français.

6. Ligneres. I. Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole contemporain : une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon. Université de Perpignan. (2015).

7. Bourdieu, Pierre (1979) La Distinction : critique sociale du jugement, Editions de Minuit

III - Hypothèse

Comme abordé dans le premier article, il existe bel et bien une culture « agripaysanne ». Dans la suite de ma réflexion, j’ai voulu explorer une perspective différente : ce n'est pas un manque de culture mais un manque d'expression de la culture. Cette idée met en lumière l'importance de l'expression culturelle et comment elle peut être la clé pour combler ce que l'on pourrait percevoir comme un manque de culture chez les agriculteurs en milieu rural.

Par ailleurs, il est légitime de questionner la thèse de Bourdieu. Peut-être que la culture telle que définie par la classe dominante offre réellement une vision du monde plus vaste, complexe et profonde. L'accès à l'art, la littérature et la philosophie peut permettre une compréhension plus approfondie des subtilités de l'existence et des paradoxes qui la composent.

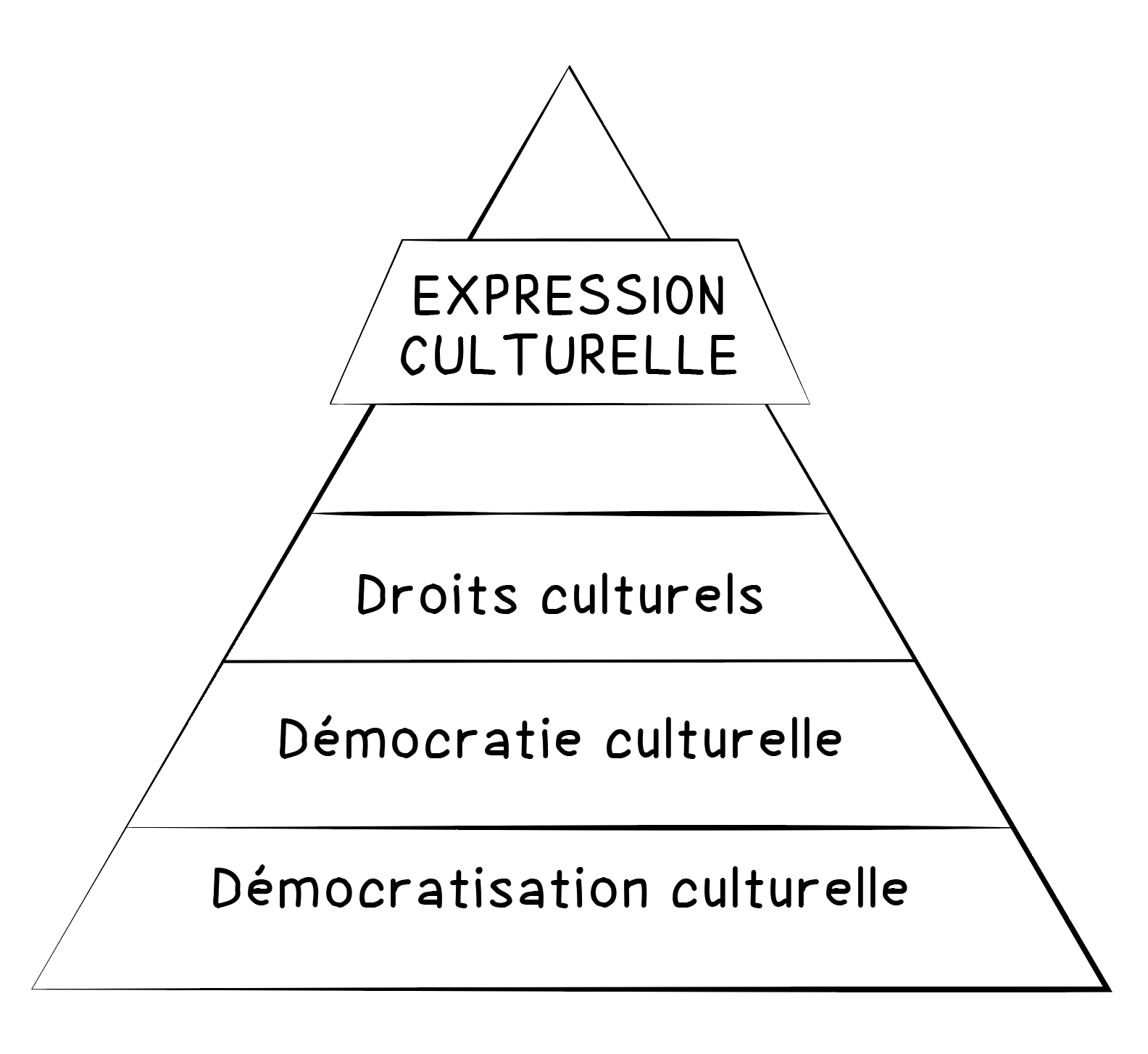

1) De la démocratisation à la démocratie culturelle

La démocratisation culturelle8 est un concept qui vise à rendre la culture (classique) accessible à un large public, indépendamment de son origine sociale, de son niveau d'éducation ou de ses ressources financières. Elle repose sur l'idée que la culture devrait être un bien commun, ouvert à tous, et non réservé à une élite culturelle. Cela implique de faciliter l'accès à l'éducation artistique, aux institutions culturelles, et événements culturels ainsi qu’aux œuvres artistiques. En réalité, on peut plutôt voir la démocratisation culturelle comme un projet de conversion de l’ensemble d’une société à l’admiration des oeuvres, à la fréquentation et au culte des oeuvres légitimes ou en voie de l’être.

Dans de nombreuses sociétés, il subsiste un certain élitisme culturel qui favorise certaines formes d'art ou de culture, laissant de côté d'autres expressions culturelles. Les arts et la culture dits "haut de gamme" sont souvent davantage soutenus et promus que les arts populaires ou les cultures locales. L’exemple de la volonté de démocratiser l’art contemporain est un exemple concret de certaines failles. Dans plusieurs articles on peut lire que l’art contemporain est « trop intellectuel et compliqué ».9 En effet, malgré des dispositifs (et les médiations culturelles) pour se rapprocher des publics notamment en milieu rural, les agriculteurs restent les plus délaissés, par manque de temps mais aussi par manque d’intérêt. Créés le 3 septembre 1982, les fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) ont pour objectif de promouvoir l'art contemporain en régions. Malgré leurs quarante ans d'existence, bien que certains les considèrent comme un modèle de démocratisation culturelle réussie, ces établissements continuent à rencontrer des difficultés pour attirer les publics non initiés.10 La barrière principale de la démocratisation est la participation des publics qui se limite à « prendre part ».

La démocratie culturelle s’est développée en opposition à la démocratisation culturelle. Elle s'oppose à la culture de référence bourgeoise en valorisant d'autres formes culturelles populaires ou minoritaires, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines, rurales ou urbaines. Elle promeut une participation active plutôt qu'une consommation passive de la culture, encourageant ainsi la contribution et la prise en compte des diversités culturelles. La pratique culturelle devient alors terrain social où chacun apporte sa part, en prenant en compte la culture ou les cultures déjà présentes au sein du groupe.

Ces deux notions, démocratisation et démocratie culturelle, montrent bien qu’il y a d’une part l'idée d'une "culture supérieure" que l’on demande aux agriculteurs d’adopter et d’autre part, une culture venant de l’intérieur, c’est-à-dire, des richesses propres au monde agricole mais qui demanderaient à être révélées.

2) La participation dans le cadre des droits culturels

Les droits culturels s’inscrivent dans le cadre juridique de la Déclaration Universelles des droits de l’homme de 1948. L’article 27 de la Déclaration énonce certains droits culturels : « 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur »11. Ces droits visent à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, de vivre et d'exprimer sa culture et ses références, dans le respect des autres droits humains fondamentaux.

La notion de participation dans le respect des droit culturels comprend deux niveaux apparus respectivement dans la démocratisation culturelle et dans la démocratie culturelle : d’abord, il faut avoir accès à des œuvres et aux références culturelles qui les accompagnent, c’est à dire « faire partie ». Ensuite, il faut « prendre part », autrement dit, « apporter sa part ». « Participer » dans le cadre des droits culturels c’est aussi « recevoir sa part ». Augmenter ses capacités personnelles mais aussi recevoir une forme de reconnaissance par les autres. Cette notion n’était pas forcément absente des questions de démocratisation et de démocratie mais elle était souvent peu valorisée au profit de la sacralisation d’oeuvres ou d’une forme de mépris des cultures populaires. La participation dans l’activité culturelle s’oppose aux pratiques passives désignées dans la deuxième partie de cet article « Des pratiques culturelles passives ».

Encore une fois, tout cela conduit à mettre en avant ce qui est désigné comme relevant de la culture, qu’il s’agisse de la culture dite « savante » ou des cultures dites « populaires ». Dans le livre Cultures et ruralités : Le laboratoire des possibles. (Anselme, L., Arlet, S., & Bénichou, G. 2019)12 on peut lire que la contribution renvoie à la fois à la participation à des activités culturelles mais aussi à la définition des politiques influant sur l’exercice des droits culturels. On comprend aussi, que par crainte, ces décisions sont majoritairement confiées uniquement à des experts et professionnels (de la culture et non de l’agriculture) afin de construire des projets culturels. Le problème identifié est à nouveau le manque de participation des agriculteurs lors de la création ou l’amélioration de dispositifs culturels, que ce soient des dispositifs ayant pour thème l’agriculture ou adressés directement à eux.

3) L’expression culturelle, une solution ?

En explorant davantage cette réflexion, une idée émerge : la culture du monde agricole possède un élément distinctif qui mériterait d'être davantage mis en valeur. Ce « quelque chose » réside dans le rapport au vivant, un aspect essentiel souvent négligé par la culture fondée sur les disciplines humanistes. Imaginer un renforcement de ce rapport au vivant, le célébrer et le développer, pourrait potentiellement élever cette dimension à une forme culturelle supérieure. Cette perspective reconnaît ainsi la présence d'éléments culturels de grande valeur dans le monde agricole. Cependant, elle souligne également que ces éléments ne sont peut-être pas suffisamment réfléchis et valorisés pour être pleinement intégrés dans le discours culturel dominant. En ce sens, cette position transcende celle de Bourdieu tout en cherchant à équilibrer la reconnaissance des différentes formes de culture au sein de la société.

Dans le prolongement des droits culturel, je me suis donc penchée sur l’expression culturelle des agriculteurs. Des failles ont émergé quant à la visibilité et à la valorisation de la culture de cette profession. L'expression culturelle d’après la définition de l’Unesco désigne « Les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel. »13 Autrement dit l’expression cultuelle se réfère à la manière dont une société ou un groupe de personnes communique et partage sa culture, ses valeurs, ses croyances, ses traditions et sa créativité. Elle englobe un large éventail de formes d'expression, notamment les arts visuels qui comprennent notamment la peinture, la sculpture, la photographie, l’architecture… La musique, les chants et les danses, traditionnelles ou contemporaines sont des expressions culturelles qui peuvent être utilisées pour raconter des histoires, célébrer des événements ou renforcer l'identité culturelle. La littérature, qu'elle soit sous forme de livres, de poésies, de contes ou d'autres écrits, est une expression qui transmet des idées, des histoires.

Le rôle de l'expression culturelle des agriculteurs est fondamental. Tout d'abord, elle est cruciale dans la préservation de la culture agricole. Elle permet de conserver et de transmettre les traditions, les savoir-faire et les récits qui façonnent l'identité culturelle des communautés agricoles. En partageant leurs expériences et en donnant voix à leur culture, ils s'ouvrent à de nouvelles perspectives. Ils peuvent regarder leur environnement d'un œil différent et contribuent à un enrichissement mutuel. Cela favorise une dynamique d'échange culturel où chacun apporte sa contribution.

L'expression culturelle joue également un rôle éducatif en sensibilisant le public extérieur aux réalités et aux enjeux de l'agriculture. Elle permet de mieux comprendre le travail des agriculteurs, leur relation intime avec la nature et les défis auxquels ils sont confrontés. En prenant part à des activités culturelles, les agriculteurs peuvent partager leur expérience. Favorisant également le dialogue interculturel, l'expression culturelle des agriculteurs peut construire des ponts entre les agriculteurs et les non-agriculteurs, favorisant une meilleure compréhension mutuelle et renforçant la cohésion sociale. Pour revenir aux droits culturels : ils prennent part, donnent et reçoivent leur part.

8. Sen, M. La démocratisation culturelle, échec ou réussite ? – Le temps des ruptures. (2022).

9. Jeunes Critiques d’art. Comprendre pourquoi les gens n’aiment pas l’art contemporain - un guide d’introduction. Jeunes Critiques d’art.(2023).

10. Faujour, M. Art contemporain : quarante ans après leur création, les Frac sont-ils un échec ? Marianne (2022)

11. Nations Unies. Article 27. Déclaration Universelles des droits de l’homme. (1948)

12. Anselme, L., Arlet, S., & Bénichou, G. Cultures et ruralités : Le laboratoire des possibles. L’attribut. (2019).

13. Unesco. Expressions culturelles. Article 4.3. Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. (2005)

Conclusion

Dès le premier article, j’ai pu constater que les agriculteurs ne manquent pas de culture, mais pour beaucoup d'entre eux, des barrières supplémentaires entravent leur accès à la culture. Par la suite, j’ai émis l'hypothèse que ce "manque" ne réside pas tant dans le contenu de leur culture que dans son expression formelle. Certes, la culture agricole, ancrée dans le vécu et la tradition, possède une légitimité intrinsèque. L’expression culturelle pourrait redonner une forme de légitimité à cette culture, en partageant à la fois son histoire passée mais également son présent et sa modernité. Ces aspects pourraient lui permettre d'atteindre une dimension universelle, compréhensible par tous. En partageant leurs expériences et en donnant voix à leur culture, les agriculteurs s’ouvrent à de nouvelles perspectives, regardent leur environnement d'un œil différent et contribuent à un enrichissement mutuel.

C’est dans le troisième article que je développerai ce défi principal qui est de susciter l'intérêt et la participation des agriculteurs. Pour y remédier, il faudra explorer des approches spécifiquement adaptées aux besoins et aux préférences culturelles des agriculteurs, en les impliquant dans la conception et la mise en œuvre de projets culturels qui leur sont destinés.

Sources

- Andrieu H., Bordet-Gaudin R., Ville H., Insee. Ménages agricoles en Bourgogne-Franche-Comté : des niveaux de vie plus faibles dans les territoires d’élevage bovins viande - Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté.

- Anselme, L., Arlet, S., & Bénichou, G. Cultures et ruralités : Le laboratoire des possibles. L’attribut. (2019)

-

Coulangeon, P. Sociologie des pratiques culturelles (3e éd.). La Découverte. (2005)

- Daragon, B. Les Français toujours accros à leur téléviseur. leparisien.fr. (2020).

- Deubel P. Les pratiques culturelles des Français sont-elles encore liées aux catégories socioprofessionnelles ? Melchior. (2020).

- De Varine, Hugues « L’écomusée ». Gazette, vol.11. (1978).

- Draaf Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

-

Drac Bourgogne-Franche-Comté. (2023, 6 novembre).

- Écomusée du fier monde. Définition d’un écomusée - écomusée du fier monde. (2021, 14 octobre).

- Faujour, M. Art contemporain : quarante ans après leur création, les Frac sont-ils un échec ? Marianne. (2022).

- Fedear. L’agriculture paysanne. Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural.

-

France Design Week, le festival du design pour tous, partout en France.

- Le Monde. Echec culturel. Le Monde.fr. (2009).

-

Lesparre L., Salon International de l’Agriculture. Agricultivez-vous. Spotify. (2023) htttps://open.spotify.com/show/0v96kFLFArTZUYlSNP1i4F?si=3e168f98a9574dbb&nd=1

- Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Bourgogne-Franche-Comté, une région à caractère agricole et rural. Agriculture.gouv. (2021).

-

Ministère de la Culture et de la Communication - DEPS. Les Pratiques culturelles des Français. (2008)

- Sens, M. La démocratisation culturelle, échec ou réussite ?. Le temps des ruptures. (2022, 5 avril). Monde, L. (2009b, octobre 15). Echec culturel. Le Monde.fr.