CULTURE ET (AGRI)CULTURE

L’accessibilité à la culture en milieu agricole

Cahier 3 « programmatique »

L’exploration de l'accessibilité culturelle des agriculteurs évolue désormais vers la concrétisation d'un projet culturel en région Bourgogne Franche-Comté. Ce projet vise, en définitive, à élargir l'accessibilité culturelle en valorisant directement la culture agricole par les agriculteurs. En mettant l'accent sur la participation active de ces derniers dans la création et la mise en œuvre de ce projet, l'objectif est de rendre leur culture plus accessible tout en favorisant un enrichissement mutuel entre les communautés agricoles et le grand public.

Le premier article a souligné que les agriculteurs possèdent une culture riche, bien que certaines barrières entravent leur accès aux formes culturelles plus conventionnelles. Ces "formes conventionnelles" font allusion aux expressions artistiques traditionnelles, souvent désignées comme classiques ou élitistes, telles que le théâtre classique, l'opéra, la peinture académique, la musique classique… L'hypothèse émise dans les premiers articles suggérait que cette "lacune" ne réside pas tant dans l'essence de leur culture que dans son expression formelle. La culture agricole, profondément ancrée dans le vécu et la tradition, jouit d'une légitimité intrinsèque mais elle n’est pas suffisamment reconnue à l’extérieur. Ainsi, l'exploration de l'expression culturelle offre la possibilité de rétablir une légitimité, en partageant non seulement son passé mais également son présent et sa modernité.

Le premier article a souligné que les agriculteurs possèdent une culture riche, bien que certaines barrières entravent leur accès aux formes culturelles plus conventionnelles. Ces "formes conventionnelles" font allusion aux expressions artistiques traditionnelles, souvent désignées comme classiques ou élitistes, telles que le théâtre classique, l'opéra, la peinture académique, la musique classique… L'hypothèse émise dans les premiers articles suggérait que cette "lacune" ne réside pas tant dans l'essence de leur culture que dans son expression formelle. La culture agricole, profondément ancrée dans le vécu et la tradition, jouit d'une légitimité intrinsèque mais elle n’est pas suffisamment reconnue à l’extérieur. Ainsi, l'exploration de l'expression culturelle offre la possibilité de rétablir une légitimité, en partageant non seulement son passé mais également son présent et sa modernité.

I - Une exposition collaborative

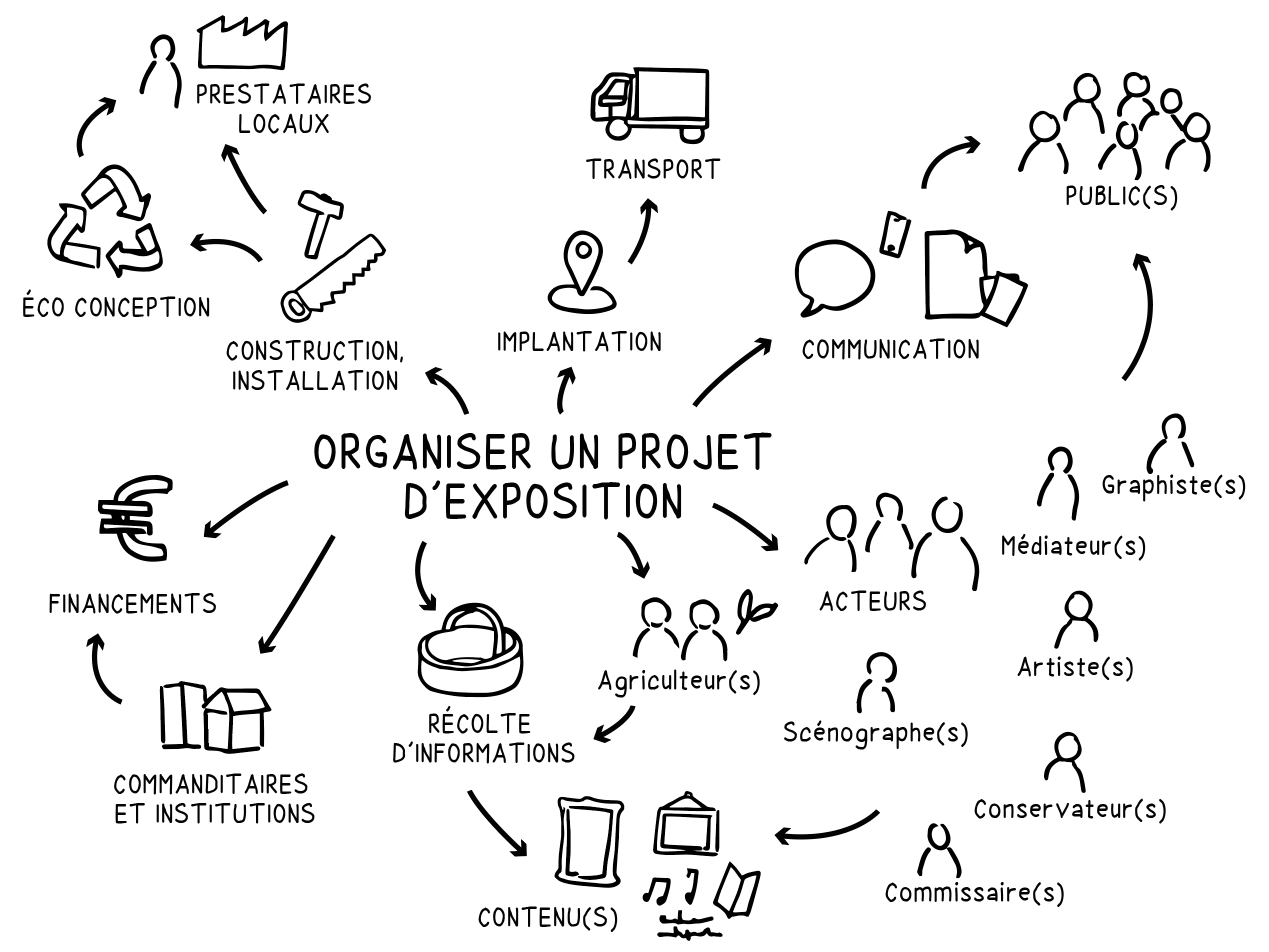

1) Le format exposition

Dans le cadre de ce projet, j'avance l'idée que la forme d'exposition constitue la meilleure approche pour communiquer l'expression culturelle agricole. Cette proposition émerge de mon diagnostic initial et de la réflexion développée dans l'article problématique. Par la suite, j’examinerai les différentes modalités envisagées pour cette exposition, en mettant en lumière des dynamiques curatoriales et scénographiques spécifiquement conçues pour répondre aux enjeux particuliers du contexte agricole et aux caractéristiques socio-culturelles des personnes visées par ce projet.

Le Ministère de la culture définit l’exposition comme une « présentation, temporaire ou non, d’objets, matériels ou non, dans un ou plusieurs espaces donnés, clos ou non, voire in situ. L’exposition peut être permanente, temporaire et/ou itinérante. Elle peut s’accompagner d’une scénographie et d’une gamme plus ou moins large d’outils de médiation (panneaux explicatifs, visites guidées, conférences, ateliers pédagogiques, applications multimédias…), […] mais aussi d’activités connexes (concerts, projections…). Elle fait généralement l’objet d’une campagne de communication, notamment quand elle est temporaire. » 1

D’après André Gob et Noémie Drouget dans l’ouvrage La muséologie, 2014 : « L’exposition constitue la plus visible et la plus emblématique des fonctions muséales ».2 L’exposition y est décrite en tant que média, pour exposer, montrer, faire voir… Les auteurs citent également Jean Davallon, dans son livre L’exposition à l’œuvre, 1999. Ce dernier définit l’exposition « comme un dispositif résultant d’un agencement de choses dans un espace avec l’intention (constitutive) de rendre celles-ci accessibles à des sujets sociaux ».3 Gob et Drouget développent cette définition en expliquant que l’exposition est un dispositif socio-symbolique qui présente des situations et des objets ; ces éléments sont porteurs de sens et cherchent à fonctionner comme des éléments linguistiques. En d’autres termes, l'agencement dans une exposition, ne se limite pas à une simple juxtaposition ; au contraire, il s'agit d'un arrangement soigneusement organisé d'objets, de documents et de choses réelles. Cette présentation est intentionnellement structurée pour créer un véritable langage visuel et assurer une organisation significative des éléments exposés.

L'option de réaliser une exposition au sein de ce projet s'avère judicieuse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'exposition offre une plateforme permettant de mettre en lumière la culture agricole. L’éducation et la sensibilisation sont des modalités efficaces pour expliquer les différentes dimensions de cette culture. L’exposition joue un rôle crucial dans l'établissement d'un dialogue entre les agriculteurs et le public. Pour être considérée comme intéressante et légitime en tant que culture, les sujets abordés devront être présentés grâce à des supports visuels, des explications claires et des expériences interactives. De plus, l'exposition cherche à sensibiliser le public aux réalités agricoles, suscitant un intérêt accru pour le monde rural et favorisant une compréhension plus profonde des défis et des réussites des agriculteurs. Ces modalités d’exposition peuvent contribuer à rendre cette culture plus compréhensible pour un large éventail de personnes.

2) Une démarche à échelle locale

Un des problèmes que j’ai pu identifié est l'image du monde agricole au Salon International de l'Agriculture4 qui est souvent trop globale et lisse. Cela s'explique par la mise en avant des aspects favorables du secteur agricole et agroalimentaire. Cette représentation peut ne pas refléter la réalité vécue par de nombreux agriculteurs, en particulier ceux confrontés à des difficultés économiques ou environnementales. La présentation des divers métiers relevant de l’agriculture est extrêmement restreinte, en effet, les animaux (bovins par exemple) sont des bêtes d’exception, présentées pour un concours ou encore les produits mis en valeur sont sélectionnés, ils ne peuvent pas refléter de manière plus large un territoire.

De plus rien de la complexité, de la quotidienneté, de la beauté aussi inhérentes à la culture du vivant n’est vraiment mis en valeur. Les agriculteurs ont des valeurs propres à leur métier qui font leur culture : l’entraide, l’organisation et l’adaptation et la résilience face à la nature, la transmission des savoirs, l’attachement au territoire… Elles sont souvent présentées mais trop en surface à mon sens. En somme, cette représentation ne correspond pas vraiment aux réelles préoccupations des publics ruraux et locaux, créant ainsi un décalage entre la vision présentée et leur propre expérience. Cette approche peut être perçue comme trop orientée vers le grand public urbain, minimisant les enjeux locaux.

En réponse à cela, une exposition locale et itinérante permettra de capter les spécificités de chaque territoire. Concevoir un dispositif itinérant permet une adaptation aisée à divers espaces et configurations. Un exemple parlant de projet d’exposition « hors les murs » est celui de l’Atelier Pandore5 qui créer des « salles d’exposition mobiles et extérieures ». Cette agence considère que ces dispositifs sont des moyens de se faire connaître en présentant des œuvres dans un espace public : c’est un vecteur de diffusion du sujet exposé et/ou de l’institution commanditaire. De part sa nature, l’espace public est également largement fréquenté ce qui rend la démarche de communication pertinente. En effet, ces « boîtes musées et vitrines » sont accessibles 24h/7j. Toute la médiation s’effectue depuis l’extérieur afin d’assurer les conditions de conservation des oeuvres.

Tout l’intérêt de mon projet est de créer un dispositif et un protocole de création unique et itinérant qui conserve une forme relativement constante, possiblement modulaire pour s'adapter au terrain, tout en permettant au contenu de s'ajuster en fonction des caractéristiques et des ressources spécifiques de chaque territoire local.

3) Une exposition collaborative et participative

Une des valeurs de la culture agripaysanne6 est la collaboration. La collaboration est un partenariat, une union, l’acte de faire, construire quelque chose ensemble. Elle peut exister entre deux personnes ou plus, suivant des objectifs communs. C’est pourquoi, une des modalités nécessaires à réemployer dans mon projet est ce travail commun entre les agriculteurs. La collaboration a pour but d’identifier des personnalités toutes uniques afin de monter un projet à plusieurs. Chacun peut faire entendre sa voix.

La réalisation d'une exposition en collaboration avec des agriculteurs vise à valoriser la culture agricole en leur offrant une plateforme pour partager leur histoire, leurs savoirs et leur quotidien. Cela contribue également à briser les stéréotypes associés à ce métier, présentant une perspective vraie, humaine et nuancée. De plus, elle a pour objectif de renforcer les liens en engageant la communauté agricole, créant ainsi un sentiment d'appartenance et de fierté.

La conception d'expositions participatives constitue un domaine clé pour l'exploration des approches dans le domaine de l’exposition. Nina Simon, dans son ouvrage The Participatory Museum7, souligne l'importance d'engager activement le public dans le processus de création d'expositions. Simon encourage les institutions à adopter des pratiques plus interactives, où le public n'est pas simplement un observateur passif, mais un contributeur actif à l'expérience muséale.

Certains musées vont encore plus loin en lançant des projets de co-création, invitant les visiteurs à participer activement à la création d'œuvres d’art. Par exemple, dans le cadre de la Biennale Némo 20238 une installation au CENTQUATRE-PARIS illustre à la fois la collaboration entre différentes personnes mais également la création d’une oeuvre grâce au public. Fabien Léaustic9, l’auteur se définit comme artiste chercheur, il a travaillé en collaboration, entre autres avec le 104paris10, l’association culturelle Lille300011, l’Université PSL de recherches12… L’oeuvre qui nous intéresse s’appelle Sève élémentaire, elle consiste à prélever un peu d’ADN de quelques visiteurs pour extraire une « méduse ». La forme ainsi créée est ensuite modélisée en 3D par points et nommée. L’ensemble de ces « méduses d’ADN » est ensuite regroupé pour créer une sorte de voie lactée, comme des constellations. Les visiteurs peuvent ainsi à la fois participer à la création d’une oeuvre (accompagnés d’un médiateur qui fait toutes les manipulations) et voir le résultat en direct.

L’intérêt pour mon projet est de capter, non pas l’ADN des agriculteurs mais une forme de singularités chez eux qui pourraient créer une ou plusieurs oeuvres, rendant ainsi l’exposition unique et propre à son territoire d’implantation.

Pour aller plus loin, l’utilisation de plateformes en ligne permet une participation continue, où les visiteurs peuvent contribuer à des discussions et ajouter des commentaires. Les expériences interactives, comme des écrans tactiles ou des stations sonores font également partie des moyens pour encourager la visite active des visiteurs. Enfin, les projets où les musées collaborent avec des communautés locales, offrent une représentation plus authentique et diversifiée des réalités spécifiques à des territoires ciblés.

1. Dico des musées : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Les-musees-en-France/Les-musees-de-France/Dico-des-musees

4. Gob A. ; Drouguet N. « Chapitre 4 - L’exposition : la fonction de présentation », La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels. (2014)

3. Davallon, J. L’exposition à l’œuvre. Paris : L’Harmattan, (1999)

4. Salon International de l’Agriculture : https://www.salon-agriculture.com/

5. https://www.atelier-pandore.fr/

6. Terme utilisé dans les premiers articles et emprunté au travail d’Ingrid Ligneres. (2015). Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole contemporain : une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon. Université de Perpignan.

7. Simon, N. The Participatory Museum. (2010).

8. Némo 2023, Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France « Je est un autre ? » du 30.09.2023 au 07.01.2024. https://www.104.fr/fiche-evenement/nemo-2023.html

9. Fabien Léaustic https://fabienleaustic.fr/

10. CENTQUATRE-PARIS https://www.104.fr/

11. Association Lille3000 https://lille3000.com/

12. Université PSL (Paris Sciences & Lettres) https://psl.eu/

II - Protocole de création d’exposition

À présent, il faut explorer en détails les étapes et les méthodes qui seront mises en œuvre pour créer un protocole de médiation spécifiquement adapté aux besoins du projet.

1) Premier contact

En premier lieu, je dois identifier les participants. Dans la première étape du protocole , une rencontre initiale pourra être organisée avec les agriculteurs locaux. L'objectif est de présenter le projet et d'identifier les participants intéressés à partager leur expérience et leur culture. Des sessions de brainstorming seront également organisées pour définir les thèmes clés de l'exposition, les impliquant activement dans le processus de création. Cependant, cette démarche peut également rencontrer des obstacles. Certains agriculteurs peuvent être réticents à participer en raison de contraintes de temps, de méfiance à l'égard de projets extérieurs, ou simplement d'une absence d'intérêt pour des activités culturelles. Il est essentiel de surmonter ces barrières en établissant une communication transparente, en planifiant les engagements de manière flexible et en démontrant les avantages tangibles de la participation.

Pour atteindre les agriculteurs de manière efficace et respectueuse de leurs contraintes de temps, il serait judicieux de planifier les moments propices à leurs disponibilités. Les périodes de basse activité agricole, telles que les mois d'hiver ou d'autres saisons creuses, pourraient être plus propices. Éviter les périodes de récolte intensive ou d'ensemencement serait essentiel pour ne pas ajouter de pression supplémentaire. Impliquer les agriculteurs dans la planification du projet serait également nécessaire. Des moments en groupe lors d'événements locaux offrent l'occasion de recueillir des récits collectifs, tandis que des moyens autonomes depuis chez eux garantissent une participation continue et accessible.

2) Des canaux de communication adaptés

Les agriculteurs ont souvent des préférences en matière de communication. Utiliser des canaux adaptés à leur réalité, tels que les réseaux agricoles locaux, les coopératives ou même les réunions de communauté, pourrait faciliter la diffusion de l’information. En Bourgogne Franche-Comté, les chambres d’agriculture, les coopératives comme les CUMA13, les silos gérés par Alliance BFC, par exemple sont des lieux ou des organisations qui rassemblent de manière ponctuelle les professionnels du métier. L'attrait du projet est également fondamental. En le présentant comme une opportunité de partager leurs expériences, et de valoriser leur métier, les agriculteurs pourraient percevoir leur participation comme quelque chose de valorisant plutôt que comme une tâche. La création d'un environnement stimulant, où leur voix est entendue et respectée, pourrait susciter un réel enthousiasme pour le projet.

3) Rôles des professionnels de la culture

Le scénographe joue un rôle crucial dans la création d’une exposition. Sa mission consiste à transformer l'espace physique de manière à refléter l'essence et l'esthétique de la culture agricole, rendant ainsi l'expérience visuelle et sensorielle et porteuse de sens. Les scénographes sont également responsables de concevoir une narration visuelle et contextuelle, guidant les visiteurs à travers l'exposition de manière logique et engageante. L'objectif est de traduire visuellement les récits des agriculteurs en éléments compréhensibles et captivants. Ils veillent à ce que chaque élément contribue à la cohérence de l'exposition, reflétant la diversité et la profondeur de la culture agricole.

En revanche, la diversité des opinions et des préférences au sein de la communauté agricole peut rendre la prise de décision complexe. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de dialogue et de négociation pour assurer une représentation équilibrée des différentes perspectives. Je prévois d’être accompagnée d’une équipe dédiée comprenant des experts dans leur secteur (artiste, médiateur, guide, conservateur…). Les médiateurs, designers et artistes ont un rôle essentiel. Leur expertise dans la création de ponts entre la culture agricole et artistique assure une compréhension mutuelle. Leur présence guide le projet vers une intégration harmonieuse des deux mondes. En tant que designer d'exposition, mon rôle va au-delà de la mise en forme visuelle. Je suis impliqué en amont du projet, collaborant avec les agriculteurs pour comprendre leurs histoires et préférences artistiques. J'orchestre également le processus de collecte, assurant une intégration respectueuse des contributions. Mon objectif est de créer une expérience cohérente, tout en mettant en valeur la diversité des contenus, pour offrir une représentation authentique et impactante de la culture agricole.

13. Coopérative d'Utilisation de Matériels Agricoles. La CUMA appartient à la famille des Coopératives de service qui mettent à disposition de leurs adhérents les moyens nécessaires à leurs exploitations (machines, bâtiments, salariés…).

III - Expression artistique des agriculteurs

1) Des agriculteurs commissaires d’exposition ?

Je souhaite m'appuyer sur la proposition abordée dans le deuxième article : transcender, donner une voix aux agriculteurs, collaborer avec eux et valoriser leur culture pour lui conférer une légitimité.

En Nouvelle Aquitaine, huit agriculteurs et agricultrices du département des Deux-Sèvres ont organisé une exposition avec le musée Bernard-d’Agesci de Niort14. Ils ont sélectionné une trentaine d’œuvres, parmi celles qui les touchent le plus dans les réserves du musée. L’objectif : faire organiser une exposition à un corps de métier ou une population particulière.

On peut lire dans un article de France Bleu et France 3, le témoignage d’un agriculteur « […] Chacun dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. […] »15. Ce genre de projet est intéressant car il s’appuie sur les acteurs de la vie publique et sociale du territoire, notamment pour toucher des personnes éloignées des musées. Cependant, la participation doit dépasser le simple choix d’œuvres par goûts personnels. Elle devrait être un processus aidant les agriculteurs à réfléchir profondément et à exprimer leur métier d'une manière qui résonne avec le public extérieur. (Pourquoi cette oeuvre ? Il y a t-il un lien avec un événement qui s’est déroulé lors de votre travail ? Son support se réfère-t-il à une pratique artistique ou artisanale que vous avez déjà effectuée ?…).

Comprendre l'expression artistique comme une clé de traduction des expériences agricoles va au-delà des simples représentations visuelles, s'étendant à des formes poétiques, musicales, sensibles.

2) Exposer une profession, langage socio-scientifique

Plusieurs types de langages sont utilisés pour créer une exposition. La scénographie d’exposition, une médiation par l’espace est un article de Kinga Grzech16, diplômée en Muséologie et en Recherche appliquée en scénographie d’exposition. Dans son écrit, elle s’appuie, elle aussi, sur le travail de Jean Davallon. En général lors d’expositions d'œuvres d’art, elles sont présentées comme des "situations de rencontre »17 où le visiteur a une expérience esthétique directe avec une œuvre. La scénographie ne s’efface pas mais se fait plus subtile pour se confondre avec la philosophie artistique des artistes et mettre en valeur les oeuvres.

En revanche, les expositions de savoir scientifique privilégient la mise en scène pour transmettre un message et un savoir. Dans ces cas là, la scénographie devient un média à part entière pour communiquer des connaissances de manière immersive, utilisant des dispositifs souvent interactifs et ludiques.

Par exemple Paysans designers, l'agriculture en mouvement18, est une exposition qui a ainsi pour enjeu de présenter une nouvelle génération de paysans qui cherchent à nous nourrir tout en régénérant les sols et la biodiversité. Cette exposition au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux avait pour objectif de présenter les préoccupations de la profession, la terre, la topographie, l’écoulement des pluies, l’ensoleillement, les vents, les cycles biologiques de la faune et de la flore. Ce sont des éléments plus scientifiques et sociologiques qu’artistiques. La scénographie est là pour servir le propos, elle ne prend pas le dessus mais occupe une place importante afin de rendre l’exposition plus attrayante.

3) Traduire en langage artistique

Une exposition particulièrement intéressante dans mes recherches est « Agir dans son lieu »19. C’est un projet artistique présentant un cycle d'expositions axé sur les liens entre les artistes et les agriculteurs. Cette exposition présentée à Bourges vise à susciter une réflexion plurivoque enracinée dans les réalités des mondes paysans. Quatorze artistes individuels ou collectifs réfléchissent aux réalités variées du monde paysan. La convergence entre l'art et l'agriculture dans cette exposition cherche à instaurer une conversation riche entre deux domaines apparemment distincts mais partageant des points communs. Par exemple des artistes comme Aurélie Ferruel et Florentine Guédon explorent le patrimoine de la transmission gestuelle et orale des agriculteurs, intégrant ces éléments dans des œuvres sculpturales et performatives. Les photographies sculpturales de Morgane Denzler manifestent les relations sensibles entre les éleveurs, les brebis et leur environnement…

Cette exposition offre une source d’inspiration pour mon projet car elle incarne un véritable dialogue entre les agriculteurs et l’art. Les artistes, par le biais de leurs œuvres, transcendent les frontières traditionnelles et créent un espace où les expériences, les corps et les histoires des agriculteurs prennent vie de manière artistique. Les diverses formes artistiques utilisées, telles que la sculpture, la performance et la photographie, permettent une exploration différente des réalités agricoles.

4) L'équilibre entre expression artistique, identité agricole et participation active

L’intérêt de mon projet est de trouver un équilibre entre exposition scientifique, sociologique et artistique. Se positionner à la croisée de ces champs de réflexion, offre une approche multidimensionnelle de la culture agricole.

Il pourrait être envisagé d'explorer diverses approches pour la capture et la valorisation de la culture des agriculteurs dans le cadre du projet d'exposition. Les entrevues individuelles permettront d'obtenir des perspectives sur les formes d'expression jugées les plus pertinentes et confortables pour partager leur histoire. Dans ce cas on pourrait aussi imaginer que les agriculteurs livrent des objets, des histoires, des témoignages, qui inspirent ensuite des créations artistiques.

Ces considérations ouvrent la voie à une exposition hybride, mêlant des œuvres d'artistes, à d'autres formes de témoignages, objets, et médiations. Plutôt que de limiter les agriculteurs à un rôle de commissaires, une approche alternative pourrait consister à les inviter à partager des objets, des expériences et des anecdotes, servant d'inspiration pour des créations artistiques ultérieures. Enfin, d’un point de vue plus pragmatique, ces « portraits » servent de fenêtres sur des éléments spécifiques de la culture agricole à échelle locale.

14.Paillot, F. Dans ce musée de Niort, ce sont des agriculteurs qui ont conçu l’exposition. leparisien.fr. (2022).

15. Guillotin, N. À Niort, des agriculteurs dans la peau de commissaires d’exposition. ici, par France Bleu et France 3. (2022). https://www.francebleu.fr/infos/insolite/a-niort-des-agriculteurs-dans-la-peau-de-commissaires-d-exposition-5796570

16. GRZECH, K. « La scénographie d’exposition, une médiation par l’espace », La lettre de l’OCIM, numéro 96, Les éditions de l’Office de Coopération et d’Information Muséales. Dijon. (2004). https://ocim.fr/wp-content/uploads/2013/02/LO.961-pp.04-12.pdf

17. Davallon, J. L’exposition à l’œuvre. Paris : L’Harmattan, (1999)

18. Rubini C. ; Tornier E. Paysans designers, l’agriculture en mouvement. (s. d.). Musee des Arts decoratifs et du Design de Bordeaux. https://madd-bordeaux.fr/expositions/paysans-designers-un-art-du-vivant

19.Crenn J. Agir dans son lieu. Transpalette, centre d’art contemporain. Bourges (2022). https://antrepeaux.net/wp-content/uploads/Journal-expo-ADLS-Light.pdf

Conclusion

En conclusion, la création d'une exposition en collaboration avec des agriculteurs offre une opportunité unique de donner vie à la culture agricole.

En adoptant une approche multidimensionnelle, le projet vise à transcender les frontières traditionnelles en favorisant un dialogue entre les agriculteurs et l'art. La proposition d'une exposition hybride, où les agriculteurs ne sont pas seulement des commissaires, mais également sources d'inspiration, promet une représentation plus nuancée et significative de leur réalité. Les "portraits" envisagés serviront ainsi de supports de dialogue sur la richesse de la culture agricole locale, tout en invitant le public à une expérience participative.

C'est un processus dynamique et collaboratif qui célèbre la diversité et la spécificité d’un territoire local, tout en éduquant et en rapprochant les communautés.

Sources

- Charron, M. Du protocole comme espace de création. Le Devoir. (2013). https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/391888/du-protocole-comme-espace-de-creation?

- Crenn J. Agir dans son lieu. Transpalette, centre d’art contemporain. Bourges (2022). https://antrepeaux.net/wp-content/uploads/Journal-expo-ADLS-Light.pdf

- Davallon, J. L’exposition à l’œuvre. Paris : L’Harmattan, (1999)

- Gob A. ; Drouguet N. « Chapitre 4 - L’exposition : la fonction de présentation », La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels. (2014)

- Guillotin, N. À Niort, des agriculteurs dans la peau de commissaires d’exposition. ici, par France Bleu et France 3. (2022). https://www.francebleu.fr/infos/insolite/a-niort-des-agriculteurs-dans-la-peau-de-commissaires-d-exposition-5796570

- Grzech, K. « La scénographie d’exposition, une médiation par l’espace », La lettre de l’OCIM, numéro 96, Les éditions de l’Office de Coopération et d’Information Muséales. Dijon. (2004). https://ocim.fr/wp-content/uploads/2013/02/LO.961-pp.04-12.pdf

-

Ligneres. I. Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole contemporain : une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon. Université de Perpignan. (2015).

- Paillot, F. Dans ce musée de Niort, ce sont des agriculteurs qui ont conçu l’exposition. leparisien.fr. (2022). https://www.leparisien.fr/deux-sevres-79/dans-ce-musee-de-niort-ce-sont-les-agriculteurs-qui-ont-concu-lexposition-03-12-2022-FP2YX7ANYJHDDLLZ5JRZJY7MX4.php#

- Simon, N. The Participatory Museum. (2010).